在西藏文明发展史上,语言学是藏族传统五明文化的重要组成部分,称为sgra rig pa,即声明。学界经常从实用和规则的角度来阐述其定义,即语言学是纠正话语错误,消除语言障碍,以使人类语言和书面创作规范化的学科。这是历代藏族学者对语言学的普遍性解释。可以明确,藏族的语言学有着自己独特的历史和传统,有适合自己语言实用规则的学科理论和研究方法。这些方法和理论来自于古印度语言学家的成就。但是,当研究藏语的学者们发现梵文和藏语之间的明显差异,发现梵文语法和规则不适合用来描写和解释藏语时,这些本土的和来自异域的语言学家们选择了新的途径:扬长避短,对梵语语法做彻底的深度剖析和全新的改头换面,使之适用于藏族语言实际,并且不断使其理论和方法趋向本土化,最终形成了建立在梵文语法基础上的新的藏族语言学科体系。因此,我们既强调藏族语言学是古印度语言学的承继和发展,又强调它是一门独立的和自成体系的学科。

从广义上讲,传统意义上的声明,还囊括经常所说的小五明,是一个很宽泛而且独立的和重要的学科概念。从这个角度看,除了语言学本体研究对象--梵文声明、藏文文法外,传统的语句韵律学、正字法、修辞学、词汇学(以辞藻学和古今词汇比较为主)、戏剧学等,也是藏族语言学不可缺少的组成部分(尊巴·次成仁钦《十明文化概要》(Rig gnas bcuvi rnam bzhag)民族出版社1989年印本)。

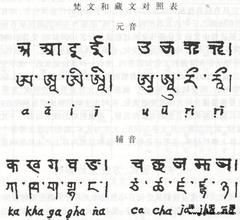

从狭义上看,藏族语言学包括两个部分,一是专门研究古印度天城体语言的梵文语法学,即阐述书面创作所需语文不共三支----梵文的文体性质(byings或者rang bzhin)、结构(rkyen)和组合变化规律(或屈折形态变化,rnam vgyur),称为声明(sgra rig pa),是古印度梵语(Sanskrit)的专门语文学[章嘉·若比多杰的著作和李尖本(见宗者拉杰.2002.中国藏族文化艺术彩绘大观图说明鉴.藏文.北京·民族出版社)、扎西朋措(2004年.skra rig bavi lo rgyus mdor sham gling ba.藏文、中国西藏信息中心)、段晴(2001,波你尼语法入门,北京·北京大学出版社)]等,已有论述,不在赘述。

其次是研究藏族语言文字和语法问题的 “传统文法”。它是以七世纪藏族语言学家和吐蕃王国的丞相吞弥·桑布札的《文法三十颂》和《字性论》为基础,描述藏文的格语法、虚词、动词形态变化、字性音势以及组合搭配等语法规律的学科,通称为符号交际学(brda sprod rig pa)。不管是梵文的,还是藏语的,有可能因为把文字和佛学紧紧地联系起来,藏族传统的语言学因而成为以书面规范语言为主要研究对象的传统文法学理论。当然也不乏譬如萨迦·索南则摩、司徒·确吉迥乃等注重记录和研究口语基础上的标准语的学者。

作为符号交际的辅助学科,藏传五明学家也把正字法(dag yig)归类为传统语文学的一个重要方面。在分析和叙述语言学问题时,常常习惯将文法理论、语音性质、正字法三个部分合为一体,谓之“sum rtags dag gsum”。

从声明理论在藏语研究中的实践和应用,到今天已经经历了600多年的历史。在如此漫长的历史发展中,由于西藏政治、宗教和文化中心的发展、变化,历代学者对书面语和口语的研究也都积累了相当的资料。对传统语言学而言,这个演变过程可以概括为四个阶段或者步骤:

上古语言学时期、中古语言学时期、中世纪语言学时期、近代语言学时期。

(1)上古语言学时期――古代象雄文明时期,为古代藏族文明服务的象雄语言学。在Legs bzhad rin bo chei gther mstod中和南喀诺布先生古代象雄和吐蕃文明史等资料中有介绍。后世传播的《brda sprod nyi shu bdun pa》可以看作是这个语言研究传统的承继和发展。虽然被赋予教派色彩并使其传播有所局限,但作为语言科学的历史文献以及一个未曾遗弃的语言学派,其价值丝毫不应该否定。更为重要的是,我们还能够透过其对言语事实的描写和规则概括,常常认识到一些关于一个公认为死亡了的古文明载体--象雄语言文字的局部知识。

(2)中古语言学时期――桑布扎文法时代:吐蕃梵文和藏语语法并行时期:这是藏族语言学家学习和靠拢古印度语言学,继而套用其理论和方法,建立符合藏语的规范文字和语法体系的阶段。吞弥·桑布札是这个时期最杰出的代表,他的语言学著作和创制的新规范文字,是藏族语言学发展史上不朽的里程碑。这位“藏文之父”的功勋,对吐蕃赞布来说,是为了提升日益强盛的吐蕃王朝的威望和势力,也有可能是为了击跨敌对势力的文明传统---象雄文明,树立吐蕃文化的新旗帜。对雪域高原的人民和远远不断的文明长河来说,“语文功臣”的美德更是无以伦比。

吞弥在印度学了13年,回国后专门安排在拉萨附近的玛茹宫,系统地分析、研究本族语言的语音系统和语用规则。国王肯定提供了这些语言学家---吞弥和他的助手们---所需要的全部便利和服务。通过筛选当时古印度的各种语言和文字,这位圣贤决定选择文字学和语法学高度发达、字母系统相当完善的古代印度文字做基础,依据故地雅隆或者新址拉萨的中古藏语语音特点加以改造,去掉不需要的音素字母,增添几个新的音位字母,成功地“创制了一套基本上反映当时藏语语音面貌的拼音文字,用于记录藏语,从事翻译和著述,留下了浩瀚的文献典籍”(戴庆夏主编,1998年《二十世纪的中国少数民族语言研究》,书海出版社: P69)。与这个新创文字相配套,吞弥创作了8部语言学著作,绝大多数在与文明冲突中销毁或者其他原因失传,传播至今的主要著作是《文法三十颂》和《字性组织论》。前者侧重讲解藏语辅音和元音之分类、格语法、虚词的语法范畴和归类等;后者则是8部根本著作之第二篇第六章,重点探讨语音结构、字母搭配、动词屈折变化规律,名词和动词的语义句法关系等。二者发展为藏语语音和语法研究系统的核心。

吉·曲周的《声明八卷》、在吐蕃王室支持下大译师噶、觉、象三位编纂的《翻译名义大集》、《语合二卷》,等,还为我们保留了更多可贵的语言文献。9世纪中叶,佛教和印度古文明遭受重大劫难后,同时导致吐蕃王室的四分五裂而很快得到重新在西藏本土崛起的机会。地处后藏的古格王国成为佛教发展的重镇,所谓佛教后宏期的代表译师仁钦桑布等推动了语言学科的传承和讲学,班智达弥底·占贝冶西创作《smra sgo msthon cha》,进一步补充文法和语音理论。针对西藏语言的发展实际,俄译师著《常用正字法》,开始取消书面记录中的次后置辅音-d以及音节辅音尾小“阿”(v),树立了藏传语言学敢于突破前人、注重记录口语事实的典范,也适应了更通俗地传播和发展佛教文化和精神的社会需要。

(3)中世纪语言学时期――言语学的确立和发展时期:这是以学科理论为前提,从佛教理论和教义的需要出发,全面的研究和传播梵文语法,并独立记录和分析藏语的阶段,也是语言学科本土化的重要历程。十二、十三世纪,藏语方言的划分日趋明显,萨迦·索南泽摩(1142-1182)著《藏文读法启蒙》,对标准藏语语音进行描述,奠定了基于佛教文化的标准藏语(chos skad)形成和延续的理论基础;其后,13世纪时萨迦班智达·贡噶坚赞著《启蒙释文--利蒙》、《正字拼读宝海》,把语言研究推广到更高的层面。他们对藏语复辅音的结构、读音及语音特征所作的描述,为今人研究断代语言提供了全面的语言科学资料。

随着佛教的大规模传播和寺院经院教育的空前发展,声明理论的讲习和研究得不断得到重视,佛教学者巴内明、因明和声明的知识积累提高到同等的位置,纳入佛教高等教育的正体体系,西藏的语言学得到不断发展和完善。最优秀的语言学者莫过于噶玛司徒:名司徒·缺吉迥乃,这位精通梵文的17世纪学者,先后赴印度、尼泊尔等诸多外域,全面研究古印度声明。经与印度、尼泊尔学者校勘,重新翻译了该部〈声明月八戒论〉和〈声明妙音论〉。

尤其对月八戒论所做注疏,深刻剖析,准确无误,胜过印度学者之解释,被誉为箴言至宝;该作名〈司徒声明广注si tu sgra vgrel chen mo〉,共计三大卷,收入其全集,至今留传。在当时政府高官的倡导下,他近14年连续游遍藏地中土边疆各地,深入调查研究藏族的语言和交际符号语法,于36岁修改完成初撰于30岁时的著名语法学著作《司徒藏语文法详解》(garma si tuvi sum rtags vgrel chen mkhas pavi mgul rgyan mu tig phring mdzes。)他对土弥桑布札著作作了详尽的解疏,是讲解藏语文法的“三十颂”和“字性组织法”的权威著作之一。其声明广注和藏语文法详解,被称为两大司徒符号交际学著作,在藏族传统梵文语法和藏语研究中占有很高的地位。五世赛朵·洛桑次成嘉措,也是藏族传统语言学的集大成者,对历代学者的语法著作做了周密和严谨的比较,提出了许多独到的见解(上个世纪,整理者还根据其著作第一次使用一目了然的表格形式分类各种语法现象、语音搭配形式和词语变化规则,成为现在多人参考和引用的直接成果)。俄曲·达麻巴扎、觉顿·仁钦扎西、扎德·仁钦东珠等,也同样是优秀的藏语语言学学家。周炜《西藏古代的文法研究》(西南民族学院学报,1999年第4期P29-34)以及其博士论文对这些学者和著作做了较全面的介绍。

通过德格版、纳唐版、拉萨版、北京版《甘》语言学部分,毛尔盖·桑木丹、才旦夏茸的历代语言学名著索引等,我们能够全面地领略到这些先辈语言研究的惊人成就。

(4)近代语言学时期-早期描写语言学的产生和发展时期:这是在记录和分析藏语言语事实的基础上,确立和巩固本土化现代语言学的尝试阶段。以根登群培为代表。他在英国的亚洲皇家研究院服务起,接触并尝试用现代语言学理论和方法引进藏学领域,对七世纪藏语语音系统、藏文的起源、断代复辅音特征、标准藏语的形成和书面优势、藏语方言的分布等进行初步和零星的分析,以开拓本土语言研究的历史比较手法及共时语言描写,但因其早年逝世(杜永彬先生的著作,为不懂藏语藏文的读者了解这位西藏人文主义先驱的传奇故事提供了很好的平台,确实值得一读。),后无从者,故这个新领域的成就不及传统文法研究。

对于传统语言研究的贤哲,笔者浅显的知识虽然不及评论,却为了清楚地认识、了解西藏语言学的悠久传统和成果,初步列了一个“历代藏族语言学大师排行榜”,只是推荐10位有代表性,绝对不是标榜一部学者、磨灭一部分学者。排名也只是以历史先后为顺序,希望以后进一步的整理和推荐,以求继续“站在前人的肩膀上”,开拓高原民族语言研究的天地,而不至于不了解甚至“踩在前人的脸上”标榜“个人的魅力”:

1、吞弥·桑布扎

2、吉·曲周

3、弥德(是个传奇式的印籍学者)

4、萨迦索南孜摩

5、萨迦班智达

6、噶玛司徒

7、扎德仁钦东珠

8、赛朵

9、章嘉·若必多杰

10、根登群培。

对于现代藏语的研究,我们将有更多直接和现实资料和报道,所以,这里涉及的界定在历史的和传统的语言研究层面。包括丹巴嘉措、察珠·阿旺洛桑、毛尔盖·桑木丹、才旦夏茸、南喀诺布、措如·才朗、日本的稻叶正就(西藏语古典语法学,法藏馆),以及各大院校、研究院和寺庙的声明和语法专家、当代语言学专家,显然更是我们需要了解的,只是不为本文所侧重的。

西藏传统语言学的发展,虽然不为外界所了解,甚至没有能够在现今所著的语言学史论作中占有一席之地,但其传承梵语语法、发展本土研究的成就,是显而易见的,是我们研究藏语乃至亲属语言语音历史的宝贵资料。当然,在正视成就的同时,我们也不能忽略和隐瞒它的不足。象任何发展中的科学一样,受历史条件和理论发展的影响,西藏的传统语言学也不免存在它的缺陷。美国语言学家Dwight Bolinger对传统语言学的总体评价,显然也适合我们对藏传语言学的进一步认识和取舍,并作为本文介绍的终点和我们思考的起点。他的《语言要略》(Aspects of Language,方立、李谷城等译,胡壮鳞审校,北京·外语教学和研究出版社,1993年)第757页如是说:

传统语法学家是折衷主义者。即使有理论倾向的话,那也是不自觉的。他在语言学问题上与其说是职业研究者,还不如说是狂热的爱好者。……他趋向于把自己的语言描写看成是手段而不是目的:用来帮助人们理解文章,学习某一外国语或更好地掌握自己的本国语。(其中第二项和第三项决定了传统语法书总是带有规定主义和纯语主义偏向。)他们的著作并不要求“全面性”,只要某一部分描写可以满足实际目的,他们就心满意足了。他们也不关心在描写中内部的一致性。材料安排以方便为准则,这就不可避免的要有重复。由于描写方法依靠内容的互相关联和引伸,以至大量的资料被忽略了。但是一部综合传统语法,比起那些事先要决定哪些属于语言,哪些“不是”语言的语法书,从任何方面看,题材范围都要广。英语以拥有几部最好的传统语法书而感到自豪。……

Saussure曾说过:“传统语法把语言的某些部分整个地忽略了。例如词的构成。它是规范性的,它起了规定法则的作用而不是记录事实(藏族声明的学科定义本身就是这样的---笔者注)。传统语法缺乏总体观点,而且经常不能把书面形式与口语词汇分割开……” Saussure对传统语法的这种指责,显然不适用于上面所提到的语法书(后起的---注)。当代传统语法放弃了旧语法的规定法则的做法,充分记录实际用法。但不管是规范性还是描写性,传统语法不必具备明确的理论,这也是传统语法各流派的共性特点。